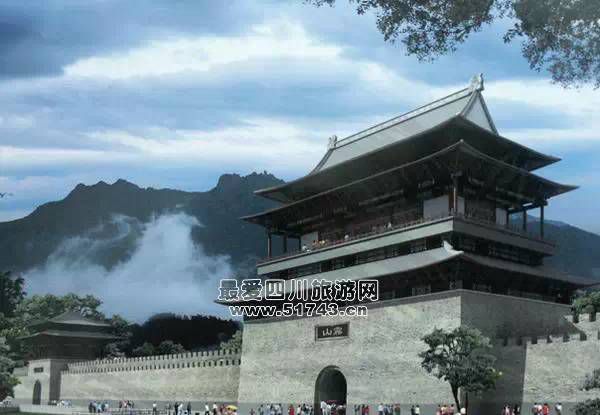

古佛彌陀的道場——霧中山

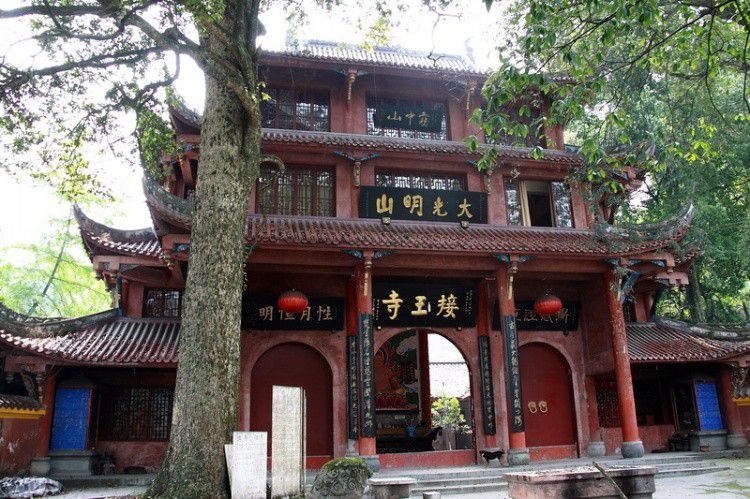

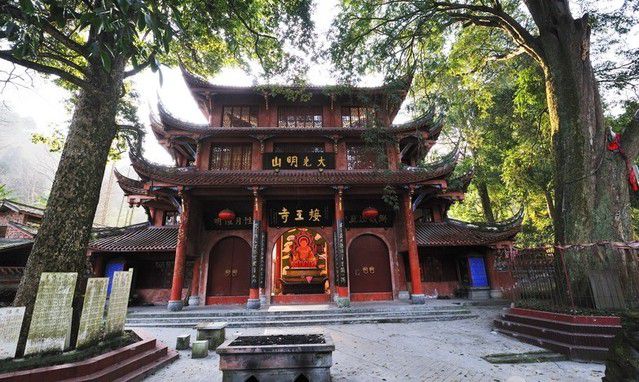

霧中山是古佛彌陀的道場,其寺廟始建于東漢明帝永平十六年(西元73年),僅晚於京城洛陽的我國第一座佛教寺廟白馬寺六年。晉代永和年間(345~356年),西域高僧佛圖澄到此住持擴建,敕名天誠山顯應寺;唐高宗時(650~683年),王子僧伽、僧護住錫,又奉敕複還霧中山普照寺原名;直至明宣宗時(1426~1435年),始更名為開化寺,沿用至今。霧中山極盛時期,兩河口以北,龍窩以南,方圓數十裡都是棟宇錯落、絕無雜居的寺廟,僧眾達幾千人。楊慎在《霧中山記》曾載:“開化寺者,霧中之叢林,禪教之總持也”。霧中山寺廟後毀于明末張獻中之亂。清代曾大部分恢復,但“文化大革命”時期又遭破壞。儘管如此,目前石建文物和古建殿堂仍有不少存世。1985年成都市政府將其列為市級文物保護單位;1992年批准為佛教活動點。有“中國佛教圓明園”之稱。

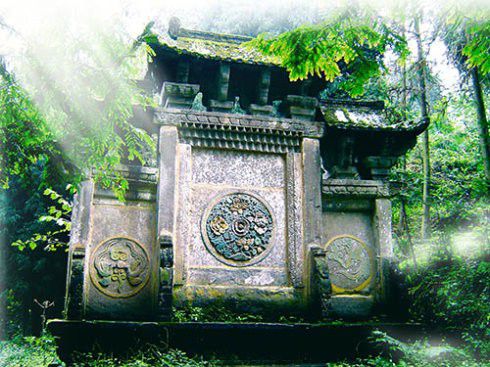

歲月風蝕,古碑依稀可見歷史的碑文,霧中山、開化寺、接王亭前三塊石碑,明成化萬安、明嘉靖僧俗的撰書刻載,記錄著這裡曾是南無阿彌陀佛行化之道場!

三碑記述

- 明成化十三年(1477)至十四年,文淵閣大學士、成化十四年至十八年(1482)謹身殿大學士、成化十八年至二十三年(1487)華蓋殿大學士眉州(今眉山縣〉萬安撰《開化寺碑記》,略云:“佛在枸屍,臨滅,指囑戒子娑伽曰:”吾滅去七百年,爾往震旦,有山曰霧中大光明山,實系古佛彌陀化道之場,累有國王興建之所,寓彼,保護密嚴,遲後聖者來居。“自後,東漢明帝永平年,果應金人夢,派遣臣子蔡愔,向西迎請,有摩騰、法蘭二尊者,皆佛囑也,厥後尊者開住斯山,特表申朝,敕建額曰霧中普照禪寺。”

- 明嘉靖二年,霧中山接王亭僧宗經等撰、法海書《霧中山碑記》:先天太極而有霧中,既判兩儀,獨垂高廣,派自昆侖,脈連靈鷲……生成福地,結就梵宮,光明山是阿彌陀佛化現之境,明月池乃娑袈龍王衛護之跡。

- 明釋海空撰、正江書《霧中山普照寺平治道路碑記》:“霧中大光明山者,大千界之中心,鷲嶺山之分源也。峰巒插天,翠帶紫圍,鳥韻風清,前古聖與彌陀化導正法,後釋迦囑娑伽以堅持。”

上述三碑,一在開化寺大雄寶殿前,大部剝蝕,尚依稀可辨;一在接王亭側,大部字跡,尚可辨認;一在霧中山,全碑字跡,較前二碑完整,碑末補刻清同治十三年同修三十六字。據此可知,霧中山系彌陀道場之說,至遲在明代即有多通碑文記載其說。

(1981年上海辭書出版社出版,任繼愈教授主編的《宗教詞典》303頁記載)

更多典故文史記載

佛陀曾授記,佛在拘屍臨滅時,囑弟子婆伽曰:吾滅去七百年,爾往震旦。有霧中大光明山,山脈從昆侖來,有七十二峰、一百零八盤,實系古佛彌陀化道之場,為菩薩所都宅,保護嚴密,俟後聖者來居。至東漢明帝時……有攝摩騰、竺法蘭二尊者,遵佛囑來到此山,卓錫建寺。——明上川南道布政司右參議胡直 大邑霧中山《開化寺碑記》

“永平年間,土官申表朝廷,明帝派付英與騰蘭二士同開此山,永平16年,創建大光明山普照寺,是為霧中山建四方之寺,惟茲山始。”---《開化寺殘碑四》

據此碑記,我們得知開化寺建寺,僅晚於我為第一座佛教寺廟洛陽白馬寺6年,距今已有2000多年歷史了。

千年歷史,滄海桑田

殘碑破壁,古老記錄

揭開佛教文化發展史上的真實歷史

重現南絲綢之路起點段上的佛教聖地……

霧中山是南絲綢之路起點段上的佛教聖地

黃承忠先生在所撰寫的《從出土文物資料談蜀身毒古道》一文中說:“我國古代有一條由蜀地成都經雲南、再經緬甸通往身毒(印度)的交通道路,稱為蜀身毒道。在時間上,它早於西方絲綢之路(原中國佛教協會會長、著名學者趙朴初的研究認為:南方絲綢之路比北方絲綢之路至少早兩個世紀)”。

1997年四川人民出版社出版,遍能封面題字,隆蓮扉頁題字,趙立明、肖明主編的《四川佛教文化》:“四川是漢代佛教傳播的主要地區。其最初傳入四川的年代可以追溯到東漢時期。”並載“霧中山是我國古代四川至印度道上的一座佛教勝地。據傳,漢明帝派傅英與騰蘭二士同開此山,是印度佛教傳入中國後最早建寺的地方之一。”

霧中山是佛祖貝葉經南傳首地

1997年四川人民出版社出版,趙立明、肖明主編的《四川佛教文化.開化寺》記載:“霧中山是印度佛教傳入中國後最早建寺的地方之一,也是佛祖貝葉經南傳首地。”

寺門左右兩邊各有一個古趣盎然的明代石獅,外形威武樸拙,煞是可愛

25這棵用鐵欄圍護著的“紅豆杉王”,這棵古樹高數十米,姿容蒼雄,非同凡品,主幹要數人才能合抱,是目前國內罕見的珍貴名木

轉載整編自:https://web.archive.org/web/20171205042015/https://www.huliwenku.com/p/4egdfgdo.html

文章末尾固定信息

评论